- 民间艺术辑要五讲(三)

1. 创作的民众性

──民艺的作者,在中国主要是农民、牧民、市民和手工业者。参与人数众多,地域广大。普遍性。

(这体现了民艺的社会性、平民性──制作者是民众,享用者是民众,购买者也是民众。──人人皆可成舜尧。这是一个多数人的民间美学,针对少数人的宫廷美学而言。)

因为,民艺是劳动实践中产生和发展的,就是其多数来说,是直接用美化自己的时代与生活的──美化自己身体、美化物品、美化生活环境──因而就带有强烈的民族性和地方性。地域性。

(民艺的自在性,恰好是与中国农耕文明的自给自足的经济形态同构的。)

──基于生活的直接需要和满足自己的审美趣味,制作各种日常用品与装饰品。家族相传,邻里相授,世代传袭。传承性。

比如农村女人做的绣花鞋、虎头帽、荷包等,品种繁如天上的星星。

(在经济上的廉价性,生产者的众多,并的消费的平民化──廉价与美。其生命力极强,具渗透力也极强。比如在时下,中国上海民间艺人为美国制作的民艺品圣诞节礼物。)

- 民间艺术辑要五讲(三)

“1948年11月,在京都相国寺举行的第二届日本民艺协会全大会上,柳宗悦发表达了以“美之法门”为题的演讲,他借助于《大无量寿经》第四愿中的“设我得佛,国中人天,形色不同有好丑者,不取正觉”之说,告诉人们在佛之国度中是不存在美丑的区别的。只有超越美丑的佛性才是其本来面目。在这个世界上美丑的对立是二元性的,是模糊的。人若要回归本然,便能够到达无有美丑的境界。对不具备超越美丑能力的多数人来说,佛已经预备了救助的途径。如同凡夫俗子都能够往生一样,非天才的工人也能够创造美的世界,这一点已被工艺,尤其是民艺的事实所证明。

──《民艺论》的注译者翻译者:徐艺乙、孙建君

具有许多学识和知识的人,仅仅依靠学识和知识危险很多,拘束也很多,因为他们总是被“知”所羁绊,陷于进退维谷,一筹莫展。什么都知道并非坏事,但人类往往会被‘知’所束缚而陷于不自由之中。”

──《民艺论。民艺美之妙义》柳宗悦

(这一点与中国老子的“复归于婴儿”,“复归于朴”《道德经。上篇二十八章》回复到婴儿的说法一样,恢复到自然的本初的质朴。张松如《老子说解》公木。

这样,民艺让有多“知”与少“知”者都有被美拯救的希望。正如现代的数码相机与PHTOSHOP效果一样,让众生都有成为摄影家的可能。)

──民艺的集体性。民艺表面上是一种个人劳动,但在实际上一件工艺品的创作过程与流传过程是在群众共同劳动的基础上形成的。一件工艺品的流传过程,都是经过许多人的增、删、改,经过不断的加工、充实、发展,一代一代人按照时代的要求、生活环境、风俗习尚、艺术趣味,根据自己的所爱、所想、所盼、保留和继承前人留下的精华部分而不断传承、增添、变异。

比如山东博山民间使用福字瓶、鱼鳞坛、四鼻子罐和大鱼盘──这著名的“四大件”,是几代人的加工与充实而形成今天的画笔流畅、耐人寻味的艺术形象与风格。

民间剪纸、绣花也是这样,一旦有一个好的剪纸样、绣花样,姑娘常常相互借阅、传递,观摩与改进。

- 民间艺术辑要五讲(三)

1. 物质材料的充分利用

“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良,材美工巧,然而不良,则不时,不得地气也。

天有时以生,有时以杀;草木有时以生,有时以死;石有时以泐,水有时以凝,有时以泽;此天时也。”

──《考工记》(世界上最早一部工艺著作,成书于春秋末期[公元前770年──前476年]。专记“百工”之事。)

自然物质的充分利用──色泽、肌理、质地──美的发掘 。

这就是为什么竹制品不加彩,紫砂陶器不施釉,石雕要讲求色泽、肌理的缘故。这也体现了劳动民众的淳朴、淳厚、真诚的品性。

就地取材,价廉物美。四川的竹编工艺、河北的柳木家具。山东的面艺。

化腐朽为神奇。如竹兜、树根。“显瑜”与“掩瑕”的对立统一,而显示生态哲学的共生性。(这就是一种创造,一种天人合一的尊重自然,顺应自然的创造!而不是那种战天斗地的、改天换地的痞子哲学。)

因材施艺,善于利用材料的天然属性。

(在哲学的意义,真正做到了尊敬自然、顺其自然,天人合一。)

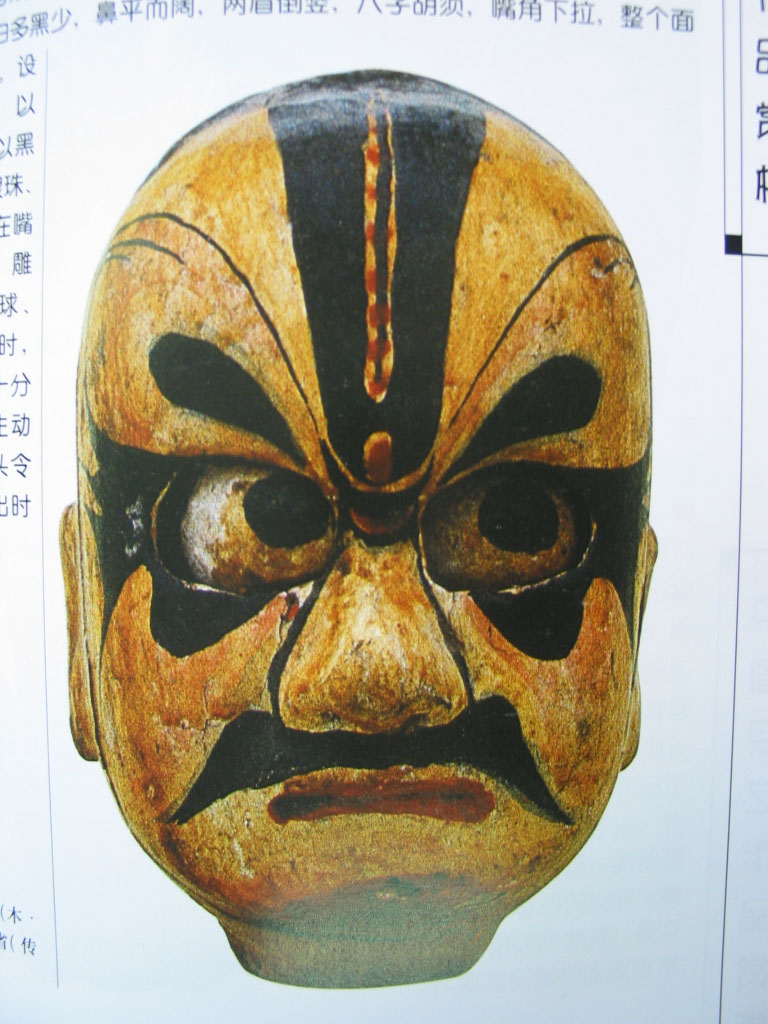

2. 体现民间的审美经验、习俗、趣味

一个民族的民艺,不仅反映这个民族的生产和习俗,也反映他们的美学观点。

在这一点上,带有自发性与随意性而不迎合时尚。但是成为一种习俗。原发性。

每一地区的地理环境、民间风俗不同,造成了那一地区的民艺的风格不同。

如山东的、陕西的,同是剪纸,而风格不同。

民艺在实用的基础上,注重装饰性、趣味性、娱乐性。这是民间的审美需求。因此,民艺反映民间的审美经验和审美要求,美化民间生活。

(美自民间。)

- 民间艺术辑要五讲(三)

1. 实用与美的统一性

实用始终是第一性的,占首位的;美,是从属实用的,是以实用品的物质材料、工艺条件和使用场合等为标准的。两者给合的愈巧妙,愈能强化民艺物品的实用性和艺术性。

十九世纪法国著名雕刻家罗丹曾说:“艺术,也是趣味。艺术家一切制作,都是他们内心的反映,是对于房屋、家具。。。。。。。人类灵魂的微笑,是渗入一切供人使用的物品中的感情和思想的魔力。”

民艺,也正是从审美的审美的角度,去创造“人类灵魂的微笑”,以是用审美的手段,以发挥其对于“情感和思想的魔力”。

- 民间艺术辑要五讲(三)

民艺在工艺美学要求上,许多工艺论著大多强调一个“宜”字。例如:陶瓷的“各随其宜”,刺绣的“因其所宜”(《绣谱》),园林布置的“精在体宜”(《园冶》)等等。所谓“宜”就是和谐、适应、合理。

古代工艺美学观,对于工艺制作,注重“致用”,主张“利人”。所谓“百工者以致用为本”,用现在的话来说就是实用第一。墨子提出:“利人谓之巧,不利人谓之拙”,是以利人作为巧拙的审美标准。

思考与实践题:

1. 谈谈民艺的四大特征,并举实例说明。

2. 民艺的美学的一般标准。

3. 观摩相关音像资料。

本讲参考书目:

1.《美学文摘》第一辑,重庆人民出版社,1982年12月 1.05 元

2.《实用民间美术》 史忠民编著 济南人民出版社,2002年4月1版 16.50元。

3.《谈民族民间美术》李锦璐著 安徽美术出版社,2003年9月1版 24.00元。

4.《蜀漆的灵光──成都漆器源流和现状考察札记》冯荣光 成都晚报 2005年1 月23日 |