自去年国庆文殊坊开街纳客到现在,冯老师不只一次推荐过文殊坊,虽然期间曾有两次到成都,总是时间的缘故没能去走走看看,这次原本专为脚架而去,却成了文殊坊之行。

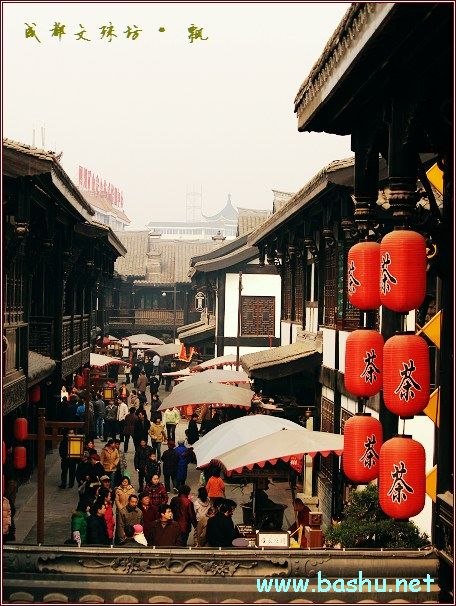

文殊坊与文殊院仅隔一暗红色的围墙,一如锦里与武侯祠一墙之隔,照以前的说法就叫庙街,而现在举行的美食节,其实就是古时的庙会。文殊坊的修建,目标是原汁原味还原老成都的风情,也是成都市区超大型休憩场所,我们在陈列室里看了规划模型,规模不小,也许是屋顶的缘故,感觉也很漂亮,这个紧靠文殊院佛教文化沉淀,以清末明初川西建筑风格为蓝本的文殊坊,现在基本都已竣工。

早上九点过就接到冯老师的电话,说是他已经在文殊坊了,后来在文殊院内喝茶时知道他8点过就去了,说是那个时候人少,便于拍照。看来,对文殊坊,冯老师是喜欢上了,在他眼里,文殊坊是复古,锦里是仿古,而复古和仿古是有本质区别的,复古可以精致到细节,譬如门扣。

在文殊院大门外与冯老师会面后开始了文殊坊之行,先看院落再尝美食物。

每每走在古街古巷,心绪总有些飘渺不定,缘于一份古朴向往也缘于一份红尘无奈。无论天晴还是天雨,那份感觉总是从茫然开始,就象照在屋檐灯笼上的阳光,看那来往市井世人,看那俗事纷扰,于静止中飘摇。文殊院就在隔壁,烟火的气息随着风向似有似无,丝丝缕缕都飘飘渺渺。就目前,自己的灵魂是不会达到佛家那样无欲空灵的境界的,也许多年后,眷念红尘之心会逐渐飘散而飘逝,那是后话,暂且不说吧。

与很多老家老院古街古巷一样,青砖黑瓦、雕梁画栋,在文殊坊随处可见,还有那朱红的大门、花团簇拥的门斗、雕花的窗棂,无不显示着当年的雅致,曾经的人们怎么就那么的懂得艺术的生活?那些个悠雅的日子,就在那布满青苔的水缸里、青石板修砌的地板上藤编的椅子里遛过了?生命真的仅仅只在于记忆吗?还是简单、淡然、静静地延续?

两进式院落、三围式院落以及四合院,有一些是新修建的院落,有的是老院落维修,可惜的是在一个老院落门前无助:没开放。在围墙窗花外看那院落里的布局,想那经过沧海桑田后,留在今天的记忆是否变迁,迷乱,思绪是迷乱的,迷惑不清的,是因为对风土人情了解的肤浅,是因为阅历的浅薄,在经过尘世磨砺后,也许浮躁将转为独有的清寂。

有的茶楼可楼上楼下的四处转悠,二楼上看景是另一种感觉,眼底的市井生活,曾经、现在、将来,都这样生活着。从红红的灯笼旁看去,灯笼不只是一点点缀,更多的是一种氛围,热闹的氛围,或者说,是一种人气高的氛围,而任何时候任何地方,人气旺了,生活气息也就浓了。

如果只有建筑没有内涵,那文殊坊也是空有架子了,茶馆、古玩和许多的民间工艺,以及美食就是文殊坊的灵魂了。喝茶是成都人休闲的一大特色,不过,人们似乎还是比较喜欢在文殊院里喝茶而不是在文殊坊的茶馆里,也许是露天不受约制的缘故吧。自己不懂古董不淘古,也就对喜欢的造型多欣赏欣赏,偶尔,也发点感叹什么的。蜀绣、捏泥人、方言书场、皮影、功夫茶道、烙糖饼、吹糖娃、剿蚕丝。。。。。。

美食节,自然是美食满天下,国内的国外的,省内的省外的,市内的市外的都有,素的浑的半素半浑的都有,麻辣酸甜应有尽有,不能尽尝却能挑选着吃.虽然佛祖就在隔壁,墙外却是繁华尘世中最为不舍的色香味俱全的宴席,不知道于菩萨来说是不是一种亵渎或者宣战。

吹糖猪,与很多手工艺一样,看似简单实际上很难,猪年马上就要到来,手艺人架子上摆放着两只猪的样品。觉着好玩也要一只猪,只见他左捏右捏后开始吹,吹时也不停地捏着,不一会儿,一只可爱的糖猪便在眼前了。吹糖猪难度很高,不能亲自操作,棉花搪却是可以自己操作,不过,由于技术的原因,把原本该松松软软的棉花糖给做成了棉絮糖,汗。。。再不过,因为亲手劳动的成果,即便是棉絮糖,也一样甘甜,活活

粗略地走过文殊坊的街巷,走进一道门又走出一个院落,踏一脚香尘,结束一段暇思又进入另一份幻想,纷乱无绪。

- 文殊坊,踏一脚香尘

|