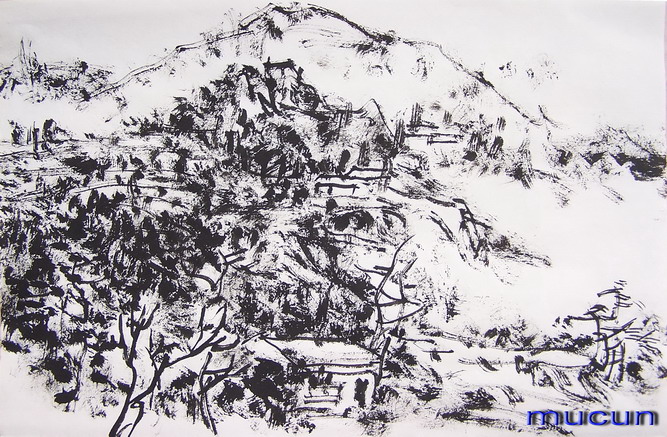

享受写生

●向维果/文

人类在不断的认识大自然,不断的改进过去的信念与观点,认识的提高也丰富了物质的收获和精神收获。自然,画家也一样地从大自然中得到一切。其实,人与大自然本来就同在一个网络之中。“我”就是大自然的一体,更应该是大自然的知心。写生,正是画家与大自然的一种沟通形式。因为两体的相通,无论是胸无陈见,随心所欲,狂放在理,细微也在理。只在心体统一,信息的互通。

写生,对丹青妙手来说是一种“过把瘾”,或大瘾者则癫狂甚,我是我,物是我;或小瘾者则抚爱迁就,我化为物。人与大自然的关系既是物质的又是精神的,当物质现象出现又与某些事物发生联系,这便转向为信仰。“知鱼之乐”是信仰所至,“庄周化蝶”是,苏东坡的“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”也是……。写生的境界是如此,写生的目的正是为了达到这样的超凡脱俗。

- 享 受 写 生

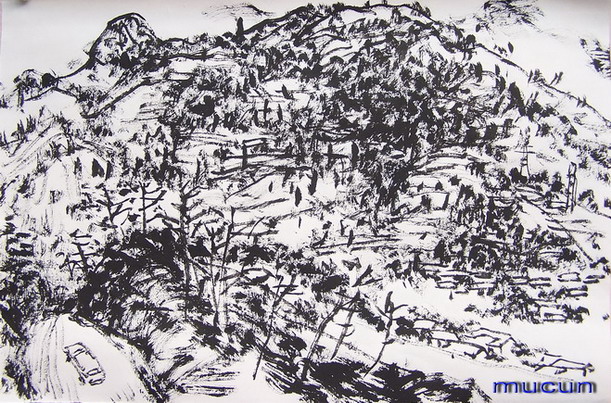

在传统绘画中,有很多人把“搜尽奇蜂打草稿”看作是创作作品的必须途径,当然,如果没有胸中万千丘壑的积累,是不可能下笔应声留情的。这很有道理,但是,就大篇幅的创作而言,事先的写生活动,已经被固有的概念视为是一种程序或某种法则,一种草稿。而忽略了写生稿本身的应有价值。这种《写生稿》往往又不被人们所承认为作品。习惯性定义其写生只能是“稿纸”。相反,《写生稿》恰恰正是画家直接与大自然神往的衷情,是真真切切的眼、脑、手的第一次触摸大自然,要知道只有第一次才是纯贞的,也只有在此刻才能体味到什么是万物为我所生,我擁万物而逝的真正涵义。物极必反,强烈的自我激发了个人对大自然认识的突破欲望,人体内的潜能智慧与大自然内涵中的智慧活体发生了碰撞。“不知其所止”由然而生,操笔信手,有若神助,这正是今古画家梦寐以求,神思向往的瞬间时刻。只有画家在大自然怀抱之中写生时,才能触发如此聪明智慧,才能享受到如此快感,除此绝无二字。所以,决不可以片面的把写生看作只是画家锻炼绘画表现技法和收集创作素才,那样简单的一种手段。更是要在通过写生过程中寻求更高环节的感知与愉悦。

如果,把创作比做贾岛月下的推敲。写生,则更像曹植写《七步诗》。此时的曹植决然没有贾岛的闲怡,七步之内不能应声咏出诗句,性命就难保。在险象中,即席吟唱“煮豆持作羹。。。”最是揪心夺魄。就像画家端着画板,面对变幻无穷的巫山云雨,乱珠飞溅湍急千里的黄河,如果腹内空空,抓不住瞬息间的感受,写生,难以进行。

当然,那种在画室里,三日一石,五日一水,冥思苦想所得到的灵通妙会和写生应同样视为经典。所以,并不否定通过推敲后的室内创作,而是要更加强调室外的写生原稿,那原创,原滋原味的作品。

“画者,当足不停游,手不停挥,目不停视,心不停思。”这只是对每个画家在勤劳勤思上的要求,当然要做到如斯,已经是很不容易的事了。不停的延伸结果是超乎此外的精神、意识、智慧。追求某种文化享受,不停,仅仅是必须的开端。

- 享 受 写 生

“子在齐闻《韶》,三月不知肉味。”肉,是物质,不是文化,《韶乐》,则是文化中的精华。可见精神上的追求,要一步高过一步的。发烧,一定要达到最高程度,才能够得到某种安慰。如是说,写生的进行不也正是为了把追求变成享受的吗。

十九世纪末的印象主义画派走向室外,捕捉阳光,得到的是技法认识上的改变。而中国画写生的走出画室,则为精神思想上的一种突破。无论如何,总之走出去天地自然就宽了。写生,与大自然的亲密接触,从融合、再生,到涅槃,是开发与大自然的信息系统的联系,有着直接的关系,写生,是寻找更直接的精神活动。通过写生,所得到的心灵享受,有如孔子所得到《韶乐》,是为尽善尽美,唯仁者方能好之。

|