在往南京的两个小时的飞行过程中,我一直在读《三联生活周刊》上关于南京大屠杀的那些文字,也才第一次知道了之所以到今天为止日本民众不了解真相,右翼份子否认真相,其实跟我们自己对南京大屠杀的态度有关。甚至为了所谓的中日友好,南京大学老师高兴祖先生最早一本反映南京大屠杀研究成果的小册子竟然无法正式出版。我不知道这是我们太善良还是太可怜。

之后,站在南京38度的高温之下,导游小张不耐烦地对我说,大屠杀纪念馆本就不在这次旅游合同所列景点之中,所以,我不能带你去。

我甚至怀疑小张导游是不是南京人。

我的怀疑是错的。我知道。但是我宁愿我的怀疑是正确的。

南京大屠杀不该只是南京人的,而应该是整个中国人的。我想,如果因为小张觉得那场大屠杀本就只与南京有关系,不必让外人知道,那么,我觉得这是南京人的悲哀;如果因为在小张的意识里,那本就是大不了的事情,而且过去那么多年了,应该忘掉了,那么,我觉得这是中国人的悲哀。在我的想象里,但凡是南京的地接社,只要外地人一踏进南京城,他们的第一个念头就应该是把客人带到大屠杀纪念馆。但遗憾的是,小张没有这样做,我想,可能其他旅行社也没有这样做。

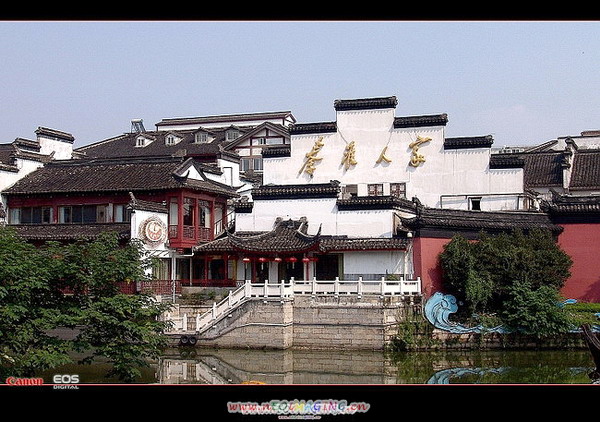

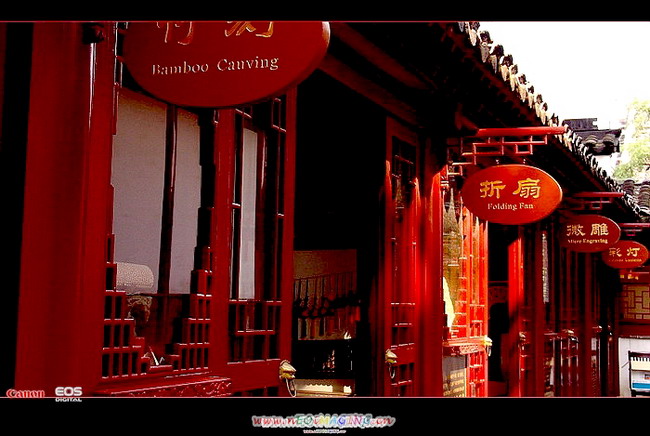

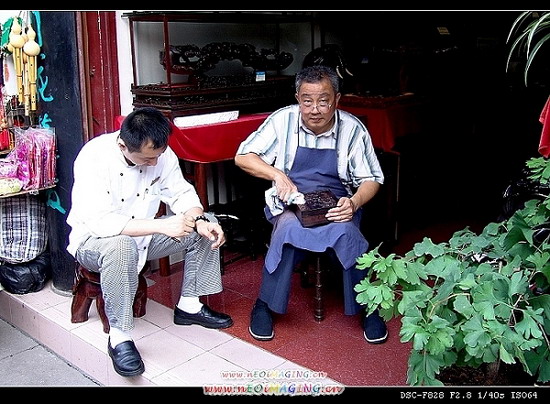

南京人想给外地人看的,似乎只有阅江楼,只有瞻园,只有夫子庙,江南贡院,以及乌衣巷口曾经飞过的王谢堂前燕。

还有,就是把态度强硬地把客人的自费项目通通变成必须项目。

而当天南京的一份报纸上,有一条消息,说头晚,有关部门把一部由美国人拍摄的纪录片《南京》进行了一场公益放映,观看电影的是安徽民工。从文字之间看得出来,有关部门对这一做法很有几分沾沾自喜。

我不是说给民工看就不好,但是,且不说拍摄者是局外的美国人而不是曾经亲身经历,有切肤之痛的中国人,从字里行间还可以看出的是,有关部门并没有把这部片子看得很庄重,而是当成了一份廉价礼物,当成了访贫问苦关怀弱势群体时带去的一条旧裤子,关注的不是这部片子的意义,而是民工如何为看到一场不要钱的电影的兴奋。

如果因为宽容而忘记仇恨,会赢得别人的尊重;如果是因为没有血性而忘掉仇恨,得到的只能是别人的轻视甚至是再次侮辱。

拍了一些景点,虽然我并不是十分感兴趣。按照行程安排,也没法去大屠杀纪念馆,包括中山陵,虽然我很想去看看。虽然小张导游说中山展示会就是一段很长很长的台阶,然后顶上就一个巨大的坟,“一点都不好看”。

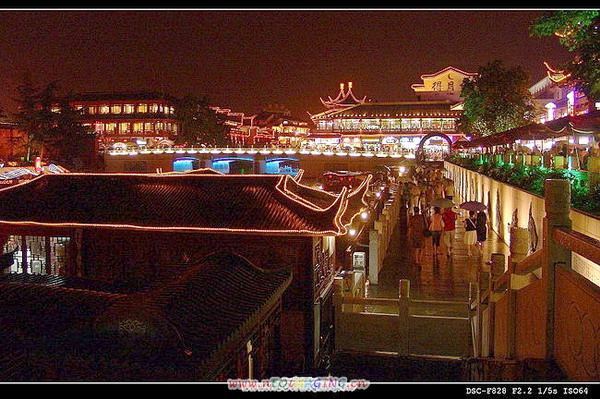

夜色中的秦淮河灯火灿烂,有人说当年朱自清他们那个时代的秦淮河大概也就这样了罢,但是,在热闹之中,却分明让人感觉出一丝寒意。而秦淮河中竖着的“和谐南京”四个大标语牌,既与环境不相容,又透出了南京这座城市的可笑的口号主义精神。

口号主义,是的,很多时候我们都把一些原本很庄严甚至很悲壮的事情化成口号,结果,在口号喊完之后,一切就变得滑稽和可笑。就像南京人把牢记南京大屠杀作为一个口号一样,南京人心里其实并不在意,而义愤填膺的多是南京以外的人。

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

- 南京:遺忘與口號

|