回 望 青 林 口

江油北部剑门山区边缘,有个小镇叫“青林口”,那名儿听来就有几分诗意。它藏匿在两峰对峙的河谷山口,沿着一条山溪挤挤捱捱排列着。冬季来到这里,显然不是时候。溪水近乎干涸,残留下一洼洼平静的溪水。抬眼望去,满河床全卧着滚滚如潮的嶙峋山石,赤裸裸地泛着冷光。寒山瘦水,河风穿骨,给人一种冬天的萧杀。不过,小镇并不仅是一种沮丧,沟边屋后笼笼翠竹和常绿阔叶林带,始终守护着那片绿意,在严冬里倔强地显示着小镇一丝勃勃生机。

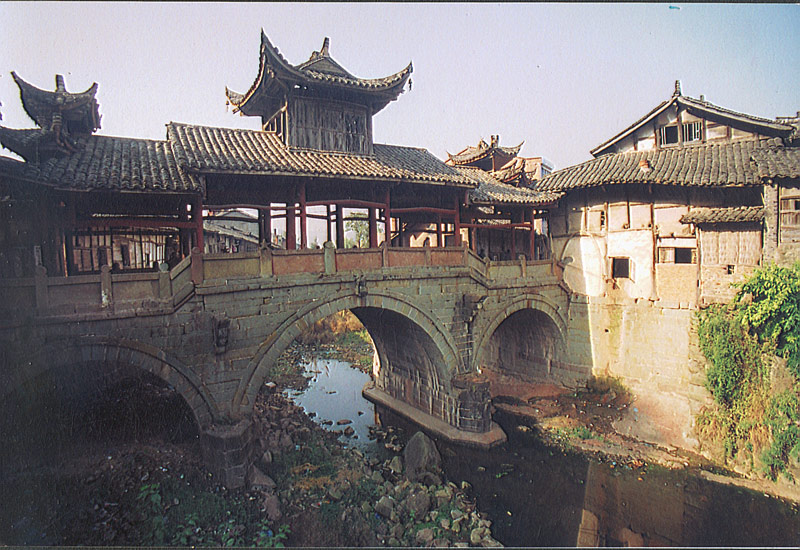

廊桥

风雨廊桥是青林口标志性古建筑,在川北一带这种廊桥已极其稀罕了。它横跨溪河两岸,是出入小镇的交通要道。风雨廊桥是一座三孔石拱桥,厚实的石板桥面、桥栏和石阶,透出川北山区特有的粗犷、原始的个性。桥上是错落有致的青瓦飞檐木结构建筑,中部屋顶突兀一间四方木阁楼,四脊飞檐,很有层次。桥两端是重檐式门楼,梁、柱一式的穿逗,古拙、坚实。这座百年风雨廊桥是小镇的骄傲,有了这座古廊桥,小镇的历史文化韵味就凸现出来了。它经历了那么多风风雨雨,容颜虽有些苍老,却整个儿骨节硬朗,撑起那片鱼鳞青瓦屋顶,年复一年,为苍生百姓挑担歇脚遮荫蔽日。

这座风雨廊桥过去叫“合益桥”,在共和国成立之后命名为“红军桥”,它是小镇唯一保存完整的红军时代革命历史文物。1935年,红四方面军所辖红三十军长征路过这里,留下了不少宝贵的红军石刻。桥上几个大石碑至今清晰可见“坚决反帝抗日”“红军是穷人的救星”“婚姻自由”的石刻标语。“红色飘带”掠过青林口,那只是短暂的瞬间,却如霹雳闪电,划破漫漫长夜,震动了小镇死水一般沉寂的生活。廊桥见证了这段风云际会的历史,红色的信息便永远地镌刻在这座古老的风雨廊桥上。

因为这座古老的廊桥,青林口就有了一点名气。我们打老远的省城来到这边远的川北小镇,就为了一睹廊桥的风韵。记得上个世纪八十年代美国电影《廊桥遗梦》风靡一时,曾引发了国内寻找廊桥的怀旧热。而今,当我们徜徉在青林口这座典型的川北山区廊桥上,有一种跨越时空的恍惚。这里没有浪漫的爱情故事流传,小镇人的生活如同这座桥一样古朴和平实。也许,就是这种沉默的巨大空间,反而让人灵魂如风,构想这座百年老桥上的风雨人生。不是没有故事,只是它太平淡了,被湮没在沧桑岁月之中。也罢,留下想象比什么都愉快,没有故事比有故事更耐人寻味。

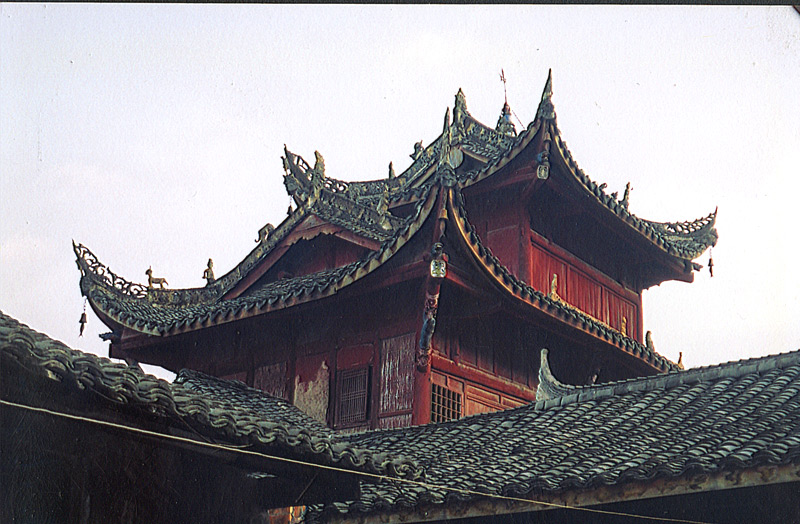

文 昌 宫

小镇的西口有一个小院子,一侧是“火神庙”,一侧是“文昌宫”,都有些年生了。“火神庙”显得低矮和寒碜,火神菩萨等一干塑像,在文化大革命时期就被“革命的铁拳”砸得粉身碎骨了。现在所看到的,都是近几年来重塑的。塑像很粗糙,实在不敢恭维,但可以理解山区小镇就这样的水平。一个居士婆婆孤寂地看守着这个小庙,她一个劲地对我们说:“烧几拄香吧,保佑平安!”山区多木屋、柴草,冬季干燥、风烈易生火灾,因而山里人特别敬奉火神,祈求平安。可这里看来香火并不见旺盛,冷清清的。居士婆婆说,乡政府搬到二郎庙去了,来的人就少了。可这跟乡政府搬迁有啥关系,让人有点纳闷。

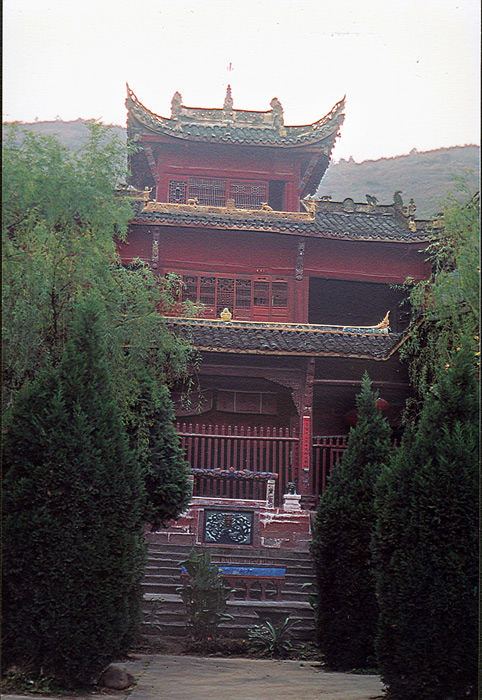

“火神庙”对门是“文昌宫”,不见高轩也不显破败,飞檐翘角,风铃勾挂,古庙气派犹在。进得门里,连下数十级台阶,眼前豁然开朗,远山近水一目了然。然而回头仰望,才见其巍峨。三层木楼阁气势恢宏,毫不俗气。原来,这“文昌宫”是依山而建的,临街一面,只能见其上部。

“文昌宫”是小镇最高大也是最辉煌的寺庙建筑,很远都能看见。在修复这座寺庙时,当地企事业单位和个人都捐款支持,石碑上密密麻麻阴刻着捐款单位和个人的名字以及捐款数额。小镇人古来崇尚文化,从这座寺庙的规模便可窥一斑。文昌帝是主管教育的“神”,在贫穷闭塞的青林口,儒家思想也浸透了这个地方,民间就有朝拜“文昌帝”的习俗。百姓期冀在庙里多烧香多磕头,文昌帝能给子孙后代带来文运,让蓬荜生辉。

修复“文昌宫”在现在看来自然含有保护文物、开发旅游资源等多重目的,一个地方拥有古迹就是一个地方的“宝”。青林口若没有“文昌宫”,就会失去一大看点。文化精神在乡村往往通过这个载体来传承,教化学子勤奋读书,考大学,中“状元”。相反,在资讯发达、信息爆炸的大都会,不乏终日沉溺于网络“虚拟世界”的厌学青少年。在山区少有这种污染,单纯和勤奋往往学有所成。在小镇的溪边,我们看到在冷风中做作业的一位女孩儿,面对一群端着“长枪短炮”的旅游者,她心静如水,依然故我专心致志地读书,让我们大受感动,以致不吝惜胶卷抓拍不停。可以想象,这样可爱的女孩儿不久的将来一定是“山凹里的金凤凰”。

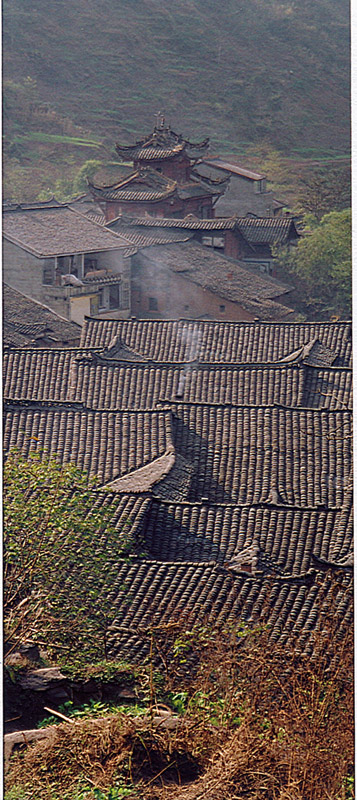

小 镇 色 调

站在山口高坡上俯瞰,小镇在夹山背水间流淌着一片青瓦灰砖构成的主色调,凝固成硕大的板块,体现出青林口的传统、厚重和沧桑。小镇在历史上曾是江油北部一条重要的交通驿道,也是百多年来剑门山区与江油丘陵、平坝之间重要的农副产品商贸集镇。农业经济剌激了小镇的繁荣,也带来了文化的一度兴盛,文昌宫的修建就是一个标识。近几十年来的衰落,小镇的历史文化遗产很有些捉襟见肘,耐看一点的又满目疮痍。廊桥旁有一座清代的古戏楼,已经很破旧了,零乱地堆积着杂草什物。想当年,戏台上锣鼓喧天“你方唱罢我登台”,戏台下人头攒动热闹非凡。看川剧曾是小镇人精神生活中不可缺少的部份,镇上年老一点的都能来上几段唱腔。现在有了电视,扩张了精神生活的范围,古戏楼所有的故事也只能在记忆深处留下一丝怀旧的弦音。

小镇的古朴色调正在无声无息中发生着微妙的变化,古老的色块在悄悄地剥蚀。石板路没有了,或许是太“土”的缘故,被整治成一条水泥路。在街上一排排穿逗式木结构青瓦屋之间,穿插着几幢白瓷砖饰面的小洋楼。这是富裕起来的农民盖的新房,带动着小镇人你攀我比奔小康。街边上堆着一些红砖和沙石,一户人家正在盖新屋,匠人们在里里外外忙碌着,旧宅基上已砌起一人高的砖墙……也许,要不了多少年,小镇就彻底的旧貌变新颜了,主色调随之会消逝殆尽。

转悠在短短的小街上,很难让人对此评说什么。我们只是一群远程而来的“古镇迷”,寻觅的是古风古味。如果某一天,小镇变成一片水泥森林,谁还会有兴趣去欣赏这些玩意儿呢?难怪镇上的人总是怪异地看着我们,带着不可理喻的口气说:“这些破旧烂屋有啥看头,城里高楼大厦才安逸得很哦!”

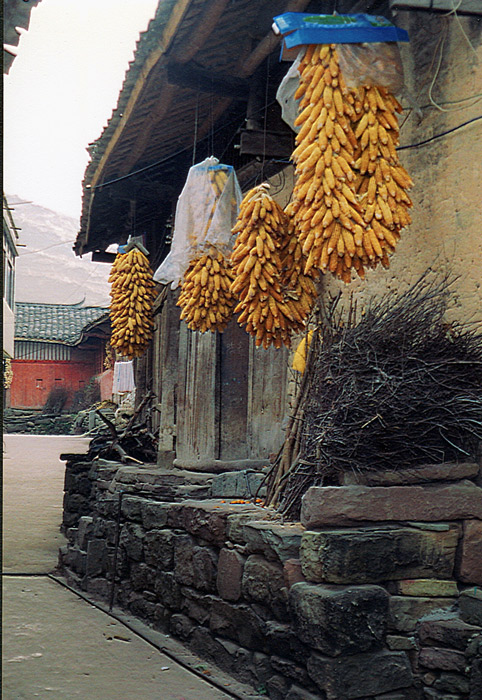

小镇两条窄窄的街,的确苍老而且陈旧、肮脏,没有多少亮点,令人恹恹倦倦的。我们似乎有些理解,小镇人急切改变现状的心情,发家致富盖新房是小镇人祖祖辈辈的梦想,是最现实的生活目标。有意味的是,在临街一间铺板门上方挂着一块“小康之家”的木牌,红底白字很显眼,是乡政府赠送的。门里坐着一位老婆婆,呆呆地望着门外。我们询问婆婆的生活,不知怎么触动了她老人家的伤心事,她哽哽咽咽地说:“儿子几年没有回家了,我想啊……”老人的儿子在外打工,老人虽无衣食之虞,但思念儿子日甚,我们不知道该怎样安慰陈姓老人那颗孤寂的心。她房间里家具什物十分陈旧,光线很暗,仅靠亮瓦透出几丝亮光,闷得透不过气来。这样的居住条件,离我们想象的小康标准差距太大,而走遍小镇,有“小康之家”挂牌的并不多见,陈姓婆婆的家境显然不及那些盖了新房的人家,获此荣誉的确让人有些莫明其妙。好在沿街屋檐下挂着的一串串金灿灿的包谷,有看无比诱人的视觉冲击力。那色调让小镇生辉,很有韵味。这种感觉让我们兴奋和激动,象读到一首好诗。沉甸甸的包谷串,散发着浓浓的乡土气味,流金泛彩,有了这一抹暖色,小镇人心里就踏实了。

总算不虚此行。当我们离开小镇,再一次回望那个山口,有种无可名状的杞忧:青林口,不知道往后,你还会有古老的原色么?

图一:青林口廊桥

- 回望青林口

图二:青林口色调

- 回望青林口

图三:青林口廊桥门楼

- 回望青林口

图四:青林口廊桥红军石刻

- 回望青林口

图五:文昌宫背面(临街)

- 回望青林口

图六:文昌宫正面

- 回望青林口

图七:青林口古戏台

- 回望青林口

图八:青林口老街

- 回望青林口

图九:青林口民居

- 回望青林口

图十:背柴火的山民

- 回望青林口

图十一:读书的小女孩 - 回望青林口

[此贴子已经被作者于2005-3-31 12:45:11编辑过] |